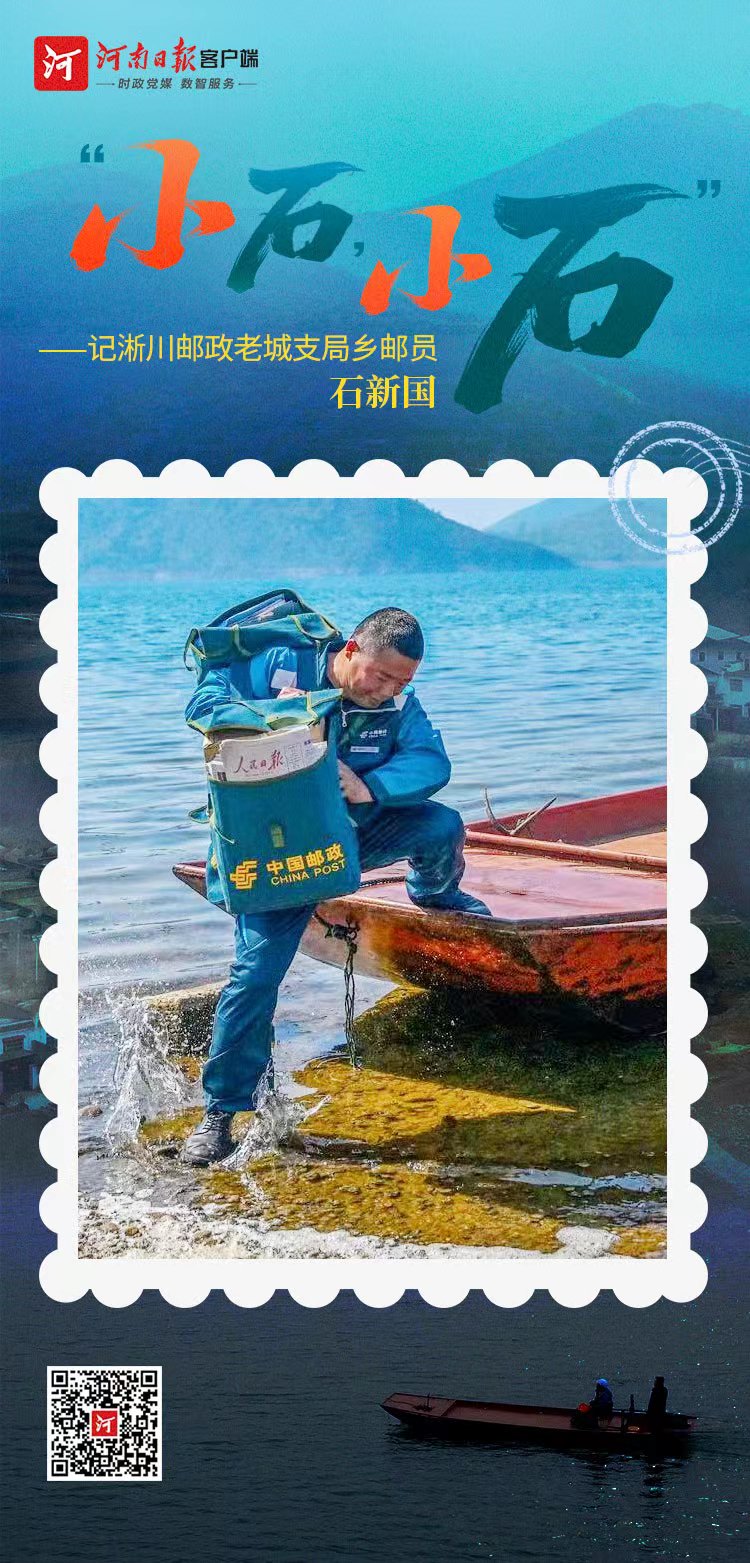

“小石,小石”——记淅川邮政老城支局乡邮员石新国

河南日报客户端记者 王映 胡舒彤 张晓静

沿着南水北调中线工程,一渠清水永续北上,幸福绵延岁岁如初。在丹江口水库北岸的淅川县老城镇,乡邮员“小石”25年坚守一条山乡邮路,每天行程50多公里,日复一日跑了40多万公里,相当于300多趟丹江水从淅川县流到北京的距离。

他的精气神儿,为啥跟丹江水一样好?

“小石”49岁,大名石新国。从淅川邮政老城支局出门,跟石新国一起走在路上,低头抬头间都能收到挥手寒暄。老一辈喊“小石”,同龄的喊“小石”,背着书包的娃娃喊叔叔前也要加个“小石”。

老城镇有21个行政村,散落在伏牛群山之中,石新国担负其中20个村的投递任务。朝饮白露,夕枕苍霞,在山路和水路之间不断切换的邮路是他工作行程的见证者。

蹚过丹江水送信,把每一封“死信”救活,风吹日晒把皮肤变成了“石头色”……“一说都是很平常的事儿。”石新国浓重的口音更显出他的难为情,他问,“这算事迹吗?”

“当然算。”石新国是块“小石”,和南水北调干渠岸边的所有石头一样,听过水流北上的光荣吟唱,也在平凡日子中镌刻出自己的“石”迹。

春水初生,他涉过守诺的河

石新国的邮路上,武贾洲村最为独特。该村位于丹江口水库入水口处,水库建设把原来的村子一分为二,隔河相望。从前村到后村得走水路,若是沿陆路要多绕40多公里。

在老城镇,建水库是再大不过的事儿了。回想镇上人每每迁走的情景,石新国仍记忆犹新。

扒掉房子,锯倒老树,有的人去祖坟前告别,有的人装起一瓶老家的土才坐上大巴车……“更多时候,是我昨天还送着他的件儿,再往后就没他的音儿了。”离别时的怅然至今敲击着石新国的心。

“乡亲们会有怨言吗?”“那倒没听过。大家都知道,这是国家有需要。”石新国说。这片土地上,浩大的水利工程犹如一粒春天的种子,种在几代人的共同意志里,生发出取之不尽、用之不竭的精神动力,诸如奉献、诸如担当、诸如守诺。

多了段“水上邮路”后,石新国也没有一句怨言。

丹江水穿武贾洲村而过。曾经,河床浅,水流小,大部分是滩,最宽的地方也才三四百米。石新国把车子往河边一撂,挽起裤脚、扛起邮包,蹚着水就过了。后来,丹江水越涨越高,河面拓宽至1000多米,住在河对岸后村的人越来越少,石新国却越来越“固执”,“我得去。人少路又不顺,他们更需要我。”

同样因为一句“需要”,武贾洲村村文书全建红成为该村的义务“船长”。石新国每天都过河,全建红每天都应他。船程约15分钟,这是石新国跑邮路时难得的休息时间。马达轰鸣,石新国和全建红一个在船头、一个在船尾,虽不常闲聊,却有同行的默契。

“小石师傅,你这邮包里咋还有萝卜茄子?”我们问。“我起得早,在镇上买点菜给带来。”石新国喝口水、擦了一把汗,“后山移民搬迁人走了一大半,我想着能为他们多做点啥。”

投递是工作,是牵挂,也是生活。

“小石来了!”船还没完全停稳,石新国就邮包上肩,一步跨到岸上,热络的招呼声很快在村里响成一片。“明天带啥菜?”乡亲们出行不便,每次石新国都会多问上一句,大伙儿平日缺啥少啥也都给他打电话。邮包越重,石新国的脚步越轻快——给乡亲们带的东西多了,意味着他和乡亲们走得更近了。

夏花绚烂,他穿过向上的光

盛夏时节,石新国会提醒自己提起劲儿,尽快送达最令人期待的“信”——每年的大学录取通知书,少说也有四五十封。烈日炎炎,稍微一使劲儿就浑身汗津津的,石新国到考生家门前还是要全力喊上一句:“恭喜你们孩子考上大学!”

“能走出去学习,替他们高兴。”此时,石新国会很感激自己的这份工作,他看到了家乡有那么多的希望。

穷困,一度是老城镇难以摆脱的标签。当地政府探寻致富增收道路的同时,朴实的老城镇人也用各自的方式努力向上“生长”。

石新国的邮路上,有不少这样的小故事。

岵山村没有整村移民前,小学校长龚良敏只要拿到新报纸,总是翻来覆去地看,还把上面的好消息讲给大伙儿听。石新国挺高兴,因为自己送来的报纸送到了乡亲们的心坎里。

踮起脚尖,向村头探身观望,“今天能送来吗?”2020年元旦刚过,学校提前放寒假,山里的孩子们刻苦,在网上买了复习资料想在家多学点。石新国自然成了“知识搬运工”,“那阵子一看见娃们的书寄到,就第一时间送去,学习的事不敢耽误!”

“我刚养蜜蜂时,小石也才上班,每月给我送一期养蜂杂志。”

“不止。我还给你送包裹,那包裹会动,吓我一大跳。后来才知道是你买的种蜂……”

石新国最熟悉的,莫过于叶沟村养蜂人寇军红的故事。腿有残疾的寇军红以两个蜂箱作为奋斗起点,订下专业杂志,搜集各地养蜂高手的成熟经验。一趟趟上门寄递后,石新国被寇军红的乐观、自强而感动,两人就此成了“好兄弟”,寇军红外出学技术,石新国替他照顾患有脑梗的父亲。

现在,寇军红的“甜蜜事业”已发展到80个蜂箱,成为远近闻名的致富带头人。石新国“承包”了寇军红网上销售蜂蜜的所有快递运单,“他卖货的圈子越来越大了,我不能‘拖后腿’,一定给他‘VIP服务’。”

讲完别人的故事,石新国说起自己的“人生清单”。对于丹江水的目的地——首都北京,他心向往之,却从未谋面;若有一天不再跑邮路,第一个打算就是去北京走走转转。“平时没时间,退休了带上媳妇一起,去天安门广场看升旗!”石新国说。

秋熟桑梓,他怀抱绵绵之情

“小石,小石,又能蹭你人气了!”每次因业务需要和石新国一起下村,淅川邮政老城支局经理叶璞都很开心。

叶璞2009年在老城支局当柜员,几番转岗下来,她重新和石新国做了同事。“村里人对他的信任一点没变。”叶璞挺“震惊”,好多年过去,村民们碰到石新国还是往他手里塞吃的喝的,不拿不让走。

还有险峰村的一位大娘,虽然眼睛看不见,却“看”准了石新国。儿子在外地打工每月寄来汇款单,她都让石新国直接把钱取了送家;省吃俭用攒下几千元钱,一把手交给石新国存进银行。

老城镇人表达的善意如此清澈,让人一眼望到以心换心的源泉。

拿“死信”来说。按照邮政规定,因地址、姓名不清等原因无法投递的信件,超过一定时限可以退回。但石新国25年来没有退过一封信,“你想啊,为啥寄信的人不写清呢?那都是有难处的。咱不得好好帮他们?”

救活“死信”,石新国花的最长时间是11天。那是一封只写了“老城镇郭春娥收”的信,再无更多有效信息。石新国用了最笨的办法,把信带在身上,到哪个村问哪个村。先问村支书,有没有郭春娥这个人;再问碰到的村民,有没有这么一个名字的熟人……

踏过田野、穿过巷陌,石新国一遍一遍不厌其烦地“寻人”,只为给一张薄薄的纸找到归宿。不管别人如何看,他认,一封信,一颗心。

“小石好啊,比俺娃还好!”武贾洲村前山的王秀枝大娘逢人便夸。

王秀枝膝盖有风湿,常年贴膏药。孩子们都在外地,给她备药不方便也经常不及时。她家在路边,一身“邮政绿”来回奔波的石新国在路上很显眼。

“那回看见他就叫住他了。”王秀枝试探性地提出请求,“能不能给俺代买膏药?”听到这话,石新国一口答应。

1张膏药贴8个钟头,1包有50张膏药,买1份有3包……5年来,石新国算着时间,提前买提前送,从没让膏药断过。王秀枝早把石新国当成自家人,看见他就要留他吃饭,“小石喜欢吃面条,放自己地里的青菜,他吃得更香”。

冬藏静悟,他不舍平凡之愿

负责老城镇其余寄递工作的,是个名叫刘珍的姑娘,去年11月入职,喊石新国“师傅”。

乡邮员流动性大,大部分人干干就不干了。石新国记不清换了多少同事,只记得共事时间最短的一个,十来天就辞职了。

刘珍不喜欢冬天,“刚到岗没多久,师傅骑摩托带我跑他的线。跑到一半,我感觉头刮蒙了。我没忍住,对师傅讲,太累了,好辛苦啊,你应该早点退休。”

“这才哪儿到哪儿。”石新国笑了。

1999年的山乡邮路还是土路。刚参加工作的石新国怕下雨,得一手扛自行车,一手拎着邮包,“都是泥,推不动啊。”后来,他的交通工具从自行车“升级”为摩托车,磕碰不少。车坏半路,在附近找个马车拉摩托;没看清路摔了,左腿被山石割开个血口子,现在还留着疤。

冬天更是考验。那时山里电话少,谁家有个急事都是发电报。一个下雪天去官福山村送电报,路滑不敢骑摩托。20多里山路,一去一回走了十几个小时。“他到家变成了一个雪人,把我快吓死了!”媳妇至今埋怨他,却满眼都是心疼。

从小在山里长大的石新国,深知山里和外界联络的不易。乡邮员的存在,就是把山里和山外的思念连在一起,连成一条扯不断的纽带。

而对家人,石新国有太多愧疚。儿子结婚当天,他送完邮件才匆匆赶去现场。乡邮员收入不高,他带媳妇住在老邮电局的宿舍里,没几件像样的家具家电,墙上挂了几张邮政日历做装饰。

虽有这么多苦和累,被问到有没有换工作的想法,石新国摇了摇头,“年轻时不辞职,想着这算是吃‘公家饭’,图个安稳。现在觉得,不做这份工作肯定有失落感。村里老年人多,他们离不开我,我也不舍得他们。”

这些年,得益于“交邮融合”,越来越多的快递坐上了乡村公交车,再叠加信息爆炸的时代效应,手机取代书信,乡邮员的送件量减了不少。

“会觉得乡邮员不再重要吗?”石新国说他答不上来,不管其他人的答案是什么,他已习惯了现在的生活。石新国不擅表达,我们却懂了他。习惯了风雨无阻地穿梭在老城镇的山山水水,将信件和包裹送达每一个期待的人;习惯了每次看到收件人脸上的笑容,让想念与温暖在人与人之间传递。

离开老城镇时,我们回望库区的一方水土,只觉生机盎然。这里孕育过办大事的奇迹,无数人以勇气与担当,照亮了历史的天空;这里也承托着好日子的点滴,同样一群人用努力和辛劳,创造出幸福的生活。

这里还有无数“石头”。远山含黛,山石间草木葱茏,石缝中窜出的野花身姿摇曳;近水澄澈,石层化作宽阔河床,浮出水面的石尖儿敲击淙淙声响。

这样的“石”迹,你不愿意来看看吗?

编辑:陈梦伊